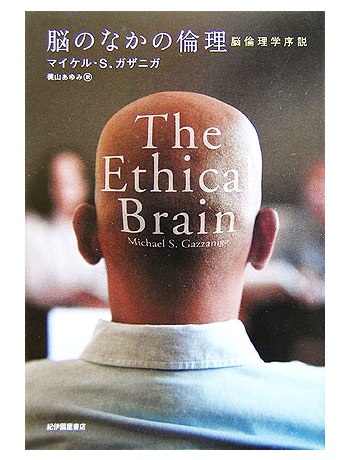

意識の終点『脳のなかの倫理』

※この物語は『脳のなかの倫理』を読んで書いたフィクションである。

※この物語は『脳のなかの倫理』を読んで書いたフィクションである。

妻がアルツハイマー病になった。

最初に異変を感じたのは五年前の夏だった。私がスイカを食べたいと言ったら丸ごと買ってきてくれたのだが、まだたくさん残っていたのに次の日も買ってきた。単純な物忘れとしてその場は笑って終わったが、明くる日もまた買ってきた。何回か同じようなことがあり、病院で検査をしたところ軽度なアルツハイマー病と診断された。

アルツハイマー病は脳の大脳皮質と海馬が萎縮して発症する。最初に短期記憶に障害が現れ、進行すると長期記憶にも支障が出る。これまで世界中で臨床試験が行われてきたが、治療法はまだ見つかっていない。結局のところ、人間の身体は寿命が延びても、脳はもともとの設計を超えられないのかもしれない。

今年の夏、妻の症状が悪化して何も喋らなくなった。

妻は初期段階で遺書を残していた。ときどき思い出したように暗い顔をしていたので自覚していたのだろう。遺書には会話ができなくなったら天国に送って欲しいと書いてあった。私は妻の意志を尊重することにした。海外から薬を取り寄せ妻の口に入れた。最初は苦しそうにしていたが、徐々に表情が柔らかくなり、私を見て「ありがとう」とつぶやいて目を閉じた。

アルツハイマー病を発症すると、本人は気の向くままに生活しているように見えるが、周りは自我について考えさせられる。人間の自意識は何をもって終点とするのだろう。スイカを買ったとき? 遺書を書いたとき? ありがとうとつぶやいたとき? 目を閉じたとき?

あなたはどの時点まであなただったのだろう。

➤ 脳のなかの倫理 Amazon / 楽天ブックス

関連記事